土地に刻まれた

発酵の歴史

民族の記憶

和食の根幹、

発酵の原点をたどる

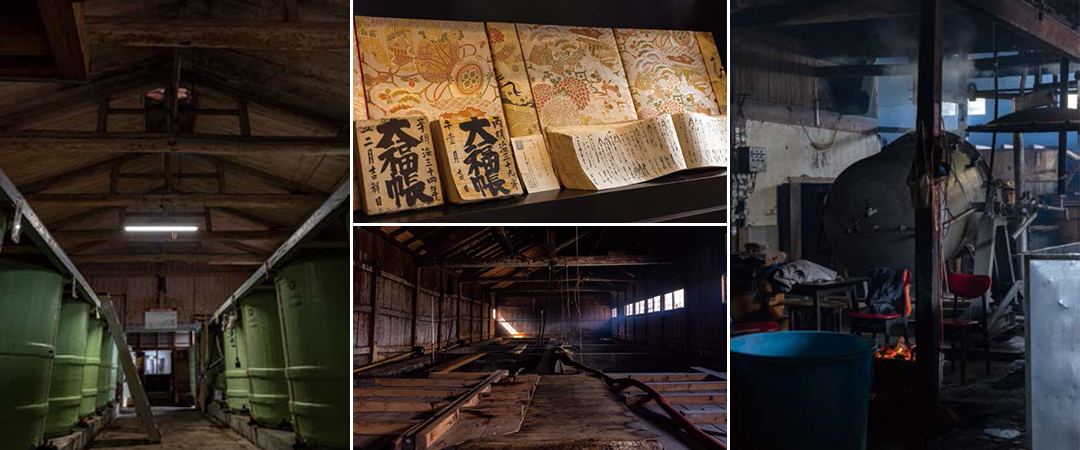

日本の伝統的な食文化として、「和食」はユネスコの無形文化遺産に登録されている。料理そのものというより、自然を尊ぶ日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」が評価されての登録だった。海、山、里の表情豊かな自然が広がる日本では、各地で地域に根差した多様な食材が用いられ、素材の味わいを活かす調理技術や道具も

発達している。食材の保存性を高め旨みや栄養価を高める「発酵」は、取り分け大きな存在だ。

和食の味の基礎は、みそ、しょうゆ、酒、みりん、酢などの調味料でつくられる。また、納豆、漬物、豆腐などは和食の定番で、いずれも発酵食品である。発酵技術は有史以前から存在していると考えれられているが、日本最古の記録にあるのは奈良時代の瓜の塩漬けだ。平安時代になると酢漬けや粕漬けなどさまざまな漬物がつくられ、発酵の元となる麹が販売されていたという記録が残っている。塩蔵品または塩蔵によりペースト状になった調味料を指す「醤」の歴史は紀元前まで遡り、中国の「醤」をつくる技術が飛鳥時代に伝わったとされる。「醤」は、原料となる主な食品が肉であれば肉醤、魚は魚醤、果実や野菜、海草は草醤、そして穀物の由来の穀醤に分けられる。みその起源は醤に工夫を加えた「未醤」であると考えられており、みそから液状に発展したものが、現在のしょうゆである。

気候風土が育む

味と記憶

飯豊町中津川地区では60年ほど前まで、各家庭で手作りしたみそを布袋に入れ、吊るし、垂れてきた汁を「すまし」と呼び、しょうゆとして使っていたという。当時しょうゆは貴重品で、漬け込んだ食材の腐敗を防ぎ、栄養価と旨みを高めてくれるみそもまた大切な冬の備えであったため、「すまし」は正月など特別なときのお吸い物に使われていた。また、置賜地方には現在も、大豆に限らず自家製の青豆や秘伝豆などでみそを仕込んでいる家庭が数多くあるという。みそやしょうゆの歴史をひもとけば、人が暮らしのなかで知恵と工夫をはたらかせながら、多様な発酵文化が醸成されてきたことを窺い知ることができる。

世界の発酵食品と、日本の麹菌

世界的に見ると、ワインは中東で8千年前、ヨーグルトは7千年前、チーズは7千年前に中央ヨーローッパで製造された可能性が示唆されていて、ビールはメソポタミアからエジプトへ5千年前に伝わったといわれている。欧州、中央文化圏は単純に酵母で醸されたものが多いのに対し、東アジア圏ではカビが乳酸菌や酵母と複雑に結びついて醸されている特徴がある。特に日本では、ニホンコウジカビ(麹菌)という日本固有の微生物のはたらきが大きい。

みそやしょうゆを造るときには、蒸した米に麹菌をまぶして麹室で50〜60時間ほど生育させるが、麹菌はその過程でビタミン類を生成し酵素をだす。酵素はデンプンやタンパク質を分解して、アミノ酸やオリゴ糖など、旨みや甘み、コクとなる成分をつくりだす。オリゴ糖は腸内の善玉菌に作用するため、甘酒などを飲むと腸内の環境が整い、免疫細胞が活性化することは一般的にも知られていることだろう。麹菌は日本人の味覚に合う柔らかな甘みをつくり出す一方、雑菌が付きやすく、温度と湿度を管理しなければならない。みそやしょうゆの醸造元では、麹菌の状態変化に細心の注意を払い、試行錯誤を繰り返しながら、米一粒一粒に麹菌を這わせる技術を獲得し高めてきたのである。

発酵は、目に見えない微生物と人間が、数千年かけて作ってきた知恵の賜物であり、いくつもの発酵食品が並ぶ食卓は、時空を越えた奇跡のプレゼントのようなものだ。いま一度、発酵文化に目を向け、地域で醸造された、みそやしょうゆを選ぶことができるしあわせを噛みしめたい。